絶滅危惧種保全のための基礎研究生物多様性の維持機構の解析

増田 理子MASUDA Michiko

研究の概要

専門分野は生態学です.特に生態系の保全に関する研究をしています.

現在,私たちの生活は昔に比べて非常に便利になっています.水を利用したければ,水道の蛇口をひねれば出てきます.冷たいものを食べたければ,冷蔵庫に入っている飲み物を飲むことができます.綺麗な景色を見たければ,自動車,電車,飛行機などを利用して実際に観に行くことができます.これらはインフラストラクチャーによって支えられています.この人間生活の快適さは自然環境を破壊し,様々なものを作ることによって支えられています.人間活動は生態系に様々な影響を与えているのです.現在,地球を消費し,多大なダメージを与えることで,地球環境に深刻な影響を及ぼしていることは周知の事実です.

そこで,地球環境とくに生物に着目し,人間活動の影響を評価し,生態系の回復,保護に役立てるための研究を行うことで,地球環境に優しい人間活動を行うことを目的としています.

現在扱っている主な研究テーマは絶滅危惧生物の保全,外来種の侵入,生態系の回復などです.特に身近な東海地方で行なっている研究について説明します.

1. 絶滅危惧植物マメナシの保全に関する研究

東海地方には他の地区にはあまり見かけることのない湧水湿地が多く存在しています.この環境は非常に珍しく,一般的には森林になってしまうところが草地で維持されています.この特殊環境には東海丘陵要素と呼ばれる植物群が生育しています.この植物群のうち,マメナシは東海地方に600本ほどしか分布していません(海外には分布している地域があります).なぜ,マメナシが減少してしまったのか,これから絶滅しないようにするためにはどうしたら良いのか?これらを検討するために,市町村や自然保護団体と協力しながら,分布域を調査し,生態を明らかにすることで絶滅を食い止めようとしています.

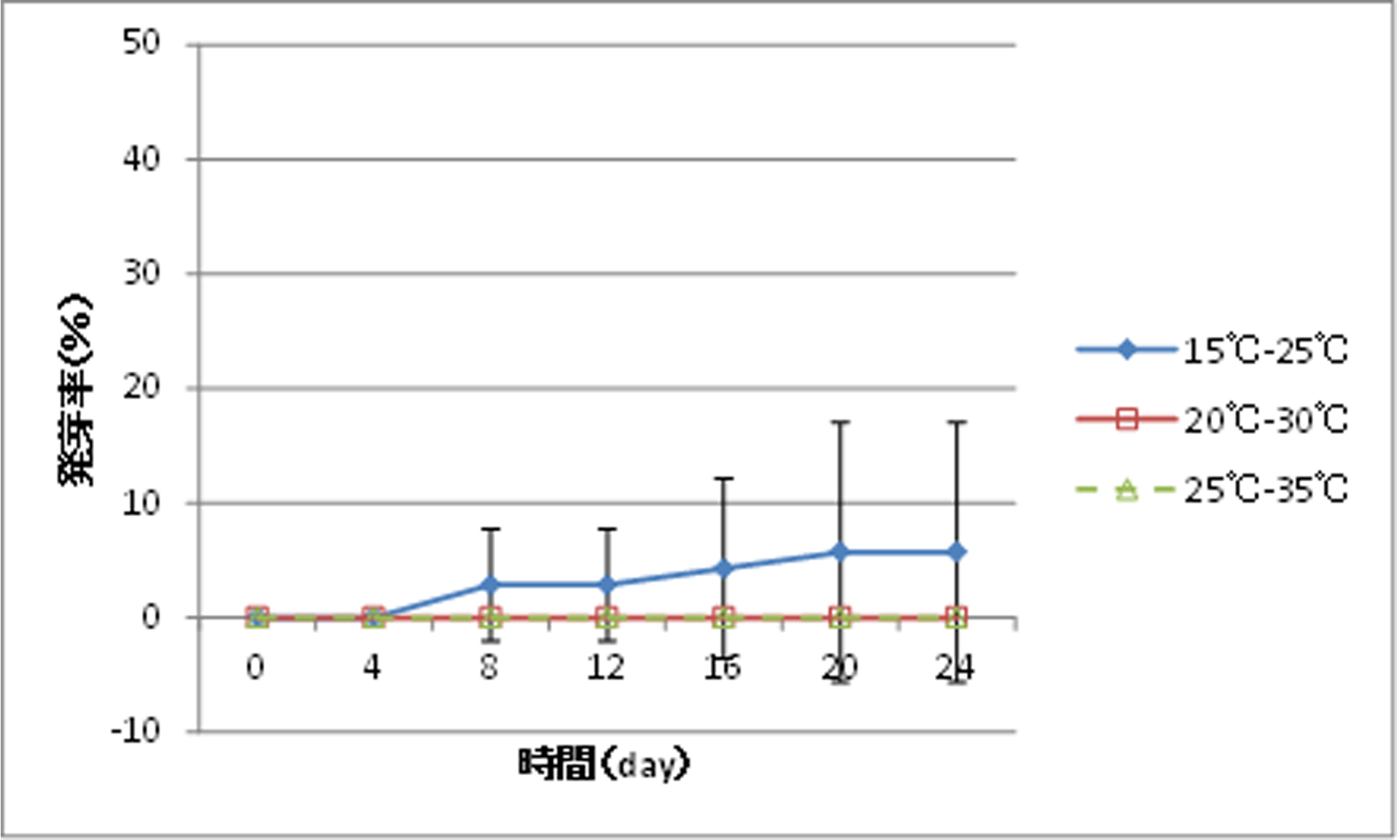

調査の結果,マメナシは健全な種子を生産しにくいことがわかりました.また,土壌の水分条件,明るさなどが種子生産に大きく影響していることがわかりました.この条件を整えるための様々な手法を考案しています.

2. 里山のシンボル,ギフチョウの生育環境評価

2005年に愛知県では愛・地球博が開かれました.この万博では会場に予定されていた海上の森は自然豊かなあ生態系であったため,会場としての開発をストップし,現在のモリコロパークが会場となり,環境に配慮し会場を変更した印象深い万博となりました.愛知万博が開かれて十年経ち,現在ではこの保全された海上の森が変化してしまったことが報告されました.そこで,何が変化してしまったのか?どうして変化してしまったのかを定量的に評価し,今後の自然環境の保全に役立つ研究をしています. とくに変化が報告されたのがギフチョウの減少です.海上の森ではさまざまなボランティア団体が活動していますが,ギフチョウが全く観られなくなってしまったのはなぜなのか?という疑問が団体から出され,調査を行なっています.はじめはギフチョウの食草であるカンアオイが無くなってしまったということが予測されたのですが,全域を調査した結果,以前生育していた場所と違う場所に現在では生育域が変化してしまったことがわかりました.なぜ生育域が変化してしまったのか?という疑問に対して,いくつかの仮説を出し,海上の森の現地で実験区画を設けて,調査をしています.また,ギフチョウの生育できなくなったもう一つの理由として,ツツジの開花減少が考えられます.そのため,ギフチョウが多く観られる地域の草本類の蜜量生産量を測定し,海上の森でと比較する研究も行なっています.

3.外来植物の侵入システムの解析

人々が便利に色々な地域を移動するようになって,本来生育していなかったざまざまな生物が日本に侵入してきています.偶然な侵入もありますが,愛好家などによる輸入も大きな問題になっています.そのうち,ナガエモウセンゴケという外来種は現在,日本の湧水湿地に侵入し在来種であるモウセンゴケの生育地をどんどん縮小させる結果をもたらしています. そこで,このナガエモウセンゴケの生態を調べることによって,今後モウセンゴケが絶滅してしまうのか?また絶滅しないようにするためにはどのように駆除すればいいのか?ということを明らかにするための研究をしています.現在,ナガエモウセンゴケはやや暗い湿った場所では生育できないことがわかっています.さらに,種子生産力が非常に低く,栄養繁殖で生育していることもわかってきました.このため,これらの生態特性をモデル化し,どのような駆除活動をすればナガエモウセンゴケを完全除去できるのかについて検討を行なっています.

共同研究希望分野

DNA解析による絶滅危惧生物の集団構造解析プロフィール

H4.9 東京大学理学研究科博士課程終了 学位 博士(理学)

H4.4 日本学術振興会特別研究員(H6.3まで)

H10.4 愛媛大学工学部講師(H15.3まで)

H15.4 名古屋工業大学工学部助教授(H16.3まで)

H16.4 名古屋工業大学工学部准教授(H28.3まで)

H28.4 名古屋工業大学工学部教授(現在に至る)

業績

Masuda, M. and Washitani, I. (第一著者).1990. A comparative ecology of the seasonal schedules for ‘reproduction by seeds’ in a moist tall grassland community. Functional Ecology 4: 169-182.

Washitani, I. and Masuda, M. (第二著者).1990. A comparative ecology of the germination characteristics of seeds from a moist tall grassland community. Functional Ecology 4: 543-557.

Masuda, M. and Washitani, I. (第一著者).1992. Differentiation of spring emerging and autumn emerging ecotypes in Galium spurium L. var. echinospermon. Oecologia 89: 42-46.

Masuda, M. and Yahara, T. (第一著者).1994. Reproductive ecology of a cleistogamous annual, Impatiens noli-tangere L., occurring under different environmental conditions. Ecological Research 9: 67-75.

Inoue, K., Maki, M. and Masuda, M. (第三著者).1995. Evolution of Campanula flowers in relation to insect pollinators on islands. In D. G. Lloyd and S. C. H. Barrett, eds, Floral biology, Chapman and Hall, New York, 377-400.

Masuda, M. Yahara, T. and Maki, M. (第一著者).1999. The effects of salinity and temperature on seed germination in endangered halophyte Triglochin maritimum (Juncaginaceae). Journal of Plant Research.112: 457-461.

Masuda, M. Yahara, T. and Maki, M. (第一著者).2001. An Evolutionary Stable Strategy (ESS) model for the mixed production of cleistogamous and chasmogamous flowers in a facultative cleistogamous plant Evolutionary Ecology Research 3: 429-439.

西村文武,増田理子,渡邊政弘,津野洋.(第二著者).2010.柑橘獣類果樹園地からの栄養塩・元素類の流出と影響因子に関する調査研究 水工学論文集 第53巻:1369-1374.

Masuda, M. Ito, Y. and Fumitake, N. (第一著者).2011. Process of Invading the Alien Plant Species into the River Ecosystem. Int. J. of GEOMATE vol. 1. 437-442.

Michiko Masuda and Fumitake Nishimura (第一著者).2016.Genetic diversity of restored endangered species, Penthorum chinense in the riverbed. International Journal of GEOMATE vol. 10(2) 1810-1814.

Michiko Masuda Tadamasa Fukagawa and Fumitake Nishimura (第一著者).2017. GENETIC DIVERSITY AND GENETIC STRUCTURE OF AN ENDANGERED SPECIES, ERIOCAULON NUDICUSPE, GROWING IN ARTIFICAL DISTURBING HABITATS. International Journal of GEOMATE vol. 13(35) 136-143.

詳しい業績については以下のページをご覧ください.

http://suiko.web.nitech.ac.jp/~ecology/?page_id=42